2008年09月26日

Googleストリートビュー。

Google。

創業何年とかで

なんやらやってますね。

先日出たストリートビュー。

っぽい写真を

五条辺りで

撮影してみたり。

ストリートビューのケータイ版にて

京都のまちを楽しんでおります。

2008年03月13日

2008年02月16日

2008年02月10日

Yahoo!取締役会、MSの「乗っ取り」拒否の構え

ITメディアより。

-*- -*-

Yahoo!取締役会、MSの「乗っ取り」拒否の構え

米Yahoo!の取締役会は、米MicrosoftからWebの巨大企業であるYahoo!に突きつけられた446億ドルの買収提案を拒否する計画だ。同社に近い筋が明らかにした。

先週、何度か行われた会合で、Yahoo!の取締役会は1株当たり31ドルの買収案はYahoo!の価値を「著しく低く見積もったもの」と結論付けていると情報筋。また、Microsoftによる提案を受け入れた場合にその合意が規制当局により覆されることのリスクを考慮していないとしている。取締役会は2月11日に、Microsoftに対して同社の姿勢を記した文書を送る計画だ。

Yahoo!の取締役会は、Microsoftが最近のYahoo!株価が弱含みであることを利用して同社を「盗もうとしている」と確信している。買収提案を拒否するということは、Yahoo!取締役会が長期間にわたるであろう乗っ取りとの戦いに断固として臨もうとしていることを示している。情報筋によれば、40ドル未満での提案に対して検討することはあり得ないだろうと情報筋は伝えている。

Microsoftがこのような高額プレミアムを支払う意思があるかどうかは明らかでないが、その買収価格ならば現金と株式による当初見積もりよりもさらに120億ドルの上乗せが必要となる。MSに対する拒否と並行して、Yahoo!取締役会はさまざまなほかのシナリオを検討している。その中には検索広告におけるGoogleとの提携も含まれる。Yahoo!の取締役らは、同社の独立性を確保するためのそれ以外の方策も検討しているとYahoo!に近い筋は述べている。

Yahoo!の取締役会は、MicrosoftがYahoo!の執行部と取締役会の希望に反してまで「敵対的買収」に出たくはないだろうと賭けに出ているようだ。そのような手段に出れば、Microsoftの成功に欠かせない一般従業員のエンジニアに強い敵意を抱かせることになる。敵対的買収になり、Yahoo!の執行部が規制当局に対してこの買収が反競争的だと主張すれば、当局の審査通過はさらに困難になり得る。

Yahoo!は望まない乗っ取りを防止するための「ポイズンピル」方策を取っている。Microsoftがポイズンピルを撤回させるためには取締役会を排除する必要があるようだ。

-*- -*-

どうやらなくなりそうですねー、この話。

実現していたらおもしろかったのに・・・

-*- -*-

Yahoo!取締役会、MSの「乗っ取り」拒否の構え

米Yahoo!の取締役会は、米MicrosoftからWebの巨大企業であるYahoo!に突きつけられた446億ドルの買収提案を拒否する計画だ。同社に近い筋が明らかにした。

先週、何度か行われた会合で、Yahoo!の取締役会は1株当たり31ドルの買収案はYahoo!の価値を「著しく低く見積もったもの」と結論付けていると情報筋。また、Microsoftによる提案を受け入れた場合にその合意が規制当局により覆されることのリスクを考慮していないとしている。取締役会は2月11日に、Microsoftに対して同社の姿勢を記した文書を送る計画だ。

Yahoo!の取締役会は、Microsoftが最近のYahoo!株価が弱含みであることを利用して同社を「盗もうとしている」と確信している。買収提案を拒否するということは、Yahoo!取締役会が長期間にわたるであろう乗っ取りとの戦いに断固として臨もうとしていることを示している。情報筋によれば、40ドル未満での提案に対して検討することはあり得ないだろうと情報筋は伝えている。

Microsoftがこのような高額プレミアムを支払う意思があるかどうかは明らかでないが、その買収価格ならば現金と株式による当初見積もりよりもさらに120億ドルの上乗せが必要となる。MSに対する拒否と並行して、Yahoo!取締役会はさまざまなほかのシナリオを検討している。その中には検索広告におけるGoogleとの提携も含まれる。Yahoo!の取締役らは、同社の独立性を確保するためのそれ以外の方策も検討しているとYahoo!に近い筋は述べている。

Yahoo!の取締役会は、MicrosoftがYahoo!の執行部と取締役会の希望に反してまで「敵対的買収」に出たくはないだろうと賭けに出ているようだ。そのような手段に出れば、Microsoftの成功に欠かせない一般従業員のエンジニアに強い敵意を抱かせることになる。敵対的買収になり、Yahoo!の執行部が規制当局に対してこの買収が反競争的だと主張すれば、当局の審査通過はさらに困難になり得る。

Yahoo!は望まない乗っ取りを防止するための「ポイズンピル」方策を取っている。Microsoftがポイズンピルを撤回させるためには取締役会を排除する必要があるようだ。

-*- -*-

どうやらなくなりそうですねー、この話。

実現していたらおもしろかったのに・・・

2008年02月10日

GoogleがCNETに関心? 憶測で株とオプション急騰

ITメディアより。

-*- -*-

GoogleがCNETに関心? 憶測で株とオプション急騰

メディア企業米CNET Networksの株価が2月8日、Googleが資本参加に興味を持っているかもしれないとの憶測から7%以上急騰した。CNETは現在、取締役の増員を求める株主との争いの渦中にある。

この憶測でオプションの出来高も上昇した。

「GoogleがCNETに興味を持っているかもしれないとのうわさが出回っている。このうわさでオプションの出来高が急騰した」。米投資会社vFinance Investmentsでオプション戦略を手掛けるウィリアム・レフコウィッツ氏はこう解説する。

Googleはコメントを避け、CNET広報には取材できなかった。

Pacific Crest Securitiesのアナリスト、スティーブ・ワインシュタイン氏は、GoogleがCNETに関心を持つことは「まずあり得ない」と話す。

しかし「それで株が動いている可能性はある」という。

NASDAQ市場で8日、CNETの株価は5.2%(41セント)上げ、年初来高値の9.88ドルに近い8.09ドルで取引された。

オプション取引市場では8日午前、コール1万9000枚に対しプット514枚が売買された。オプション取引分析企業Trade Alertによると、これは通常のレベルの31倍に当たるという。

CNET株を10ドルで買う権利を取得する2月と3月のコールオプションは、特に動きが活発だった。

投資家は株価上昇に伴う利益を期待してコールを買い、株価下落を予想してプットを買うことがある。

Web情報サイトtheflyonthewall.comでオプション戦略を担当するポール・フォスター氏は「CNETのプラットフォーム拡大のためパートナーが必要だという憶測が続いていることから、オプションの出来高が活発になっている」と指摘する。

CNETは、ヘッジファンドのJANA Partnersが率いる投資家活動団体との戦いにも直面している。投資家側は、同社の取締役を増やして自分たちの代表を送り込み、株価を引き上げることを狙っている。

CNETはこれまでのところ、この提案を退けてきた。

「今回のうわさは、CNETが先日示した業績見通しが振るわなかったため打撃を受け、割を食ったコールの買い手が仕掛けたという筋書きも考えられる」とInteractive Brokers Groupのオプションアナリスト、レベッカ・エングマン氏はみる。

CNETが先の週に発表した第4四半期決算は増益だったが、第1四半期は営業損失が出る見通しを明らかにした。

Google株は1.5%(7.70ドル)上げて512.65ドルとなった。

-*- -*-

IT業界の再編ですかね。

たぶんガセでしょうが。

-*- -*-

GoogleがCNETに関心? 憶測で株とオプション急騰

メディア企業米CNET Networksの株価が2月8日、Googleが資本参加に興味を持っているかもしれないとの憶測から7%以上急騰した。CNETは現在、取締役の増員を求める株主との争いの渦中にある。

この憶測でオプションの出来高も上昇した。

「GoogleがCNETに興味を持っているかもしれないとのうわさが出回っている。このうわさでオプションの出来高が急騰した」。米投資会社vFinance Investmentsでオプション戦略を手掛けるウィリアム・レフコウィッツ氏はこう解説する。

Googleはコメントを避け、CNET広報には取材できなかった。

Pacific Crest Securitiesのアナリスト、スティーブ・ワインシュタイン氏は、GoogleがCNETに関心を持つことは「まずあり得ない」と話す。

しかし「それで株が動いている可能性はある」という。

NASDAQ市場で8日、CNETの株価は5.2%(41セント)上げ、年初来高値の9.88ドルに近い8.09ドルで取引された。

オプション取引市場では8日午前、コール1万9000枚に対しプット514枚が売買された。オプション取引分析企業Trade Alertによると、これは通常のレベルの31倍に当たるという。

CNET株を10ドルで買う権利を取得する2月と3月のコールオプションは、特に動きが活発だった。

投資家は株価上昇に伴う利益を期待してコールを買い、株価下落を予想してプットを買うことがある。

Web情報サイトtheflyonthewall.comでオプション戦略を担当するポール・フォスター氏は「CNETのプラットフォーム拡大のためパートナーが必要だという憶測が続いていることから、オプションの出来高が活発になっている」と指摘する。

CNETは、ヘッジファンドのJANA Partnersが率いる投資家活動団体との戦いにも直面している。投資家側は、同社の取締役を増やして自分たちの代表を送り込み、株価を引き上げることを狙っている。

CNETはこれまでのところ、この提案を退けてきた。

「今回のうわさは、CNETが先日示した業績見通しが振るわなかったため打撃を受け、割を食ったコールの買い手が仕掛けたという筋書きも考えられる」とInteractive Brokers Groupのオプションアナリスト、レベッカ・エングマン氏はみる。

CNETが先の週に発表した第4四半期決算は増益だったが、第1四半期は営業損失が出る見通しを明らかにした。

Google株は1.5%(7.70ドル)上げて512.65ドルとなった。

-*- -*-

IT業界の再編ですかね。

たぶんガセでしょうが。

2008年02月05日

京都・ご当地検定。

ご当地検定。

ご当地検定。京都検定のように歴史問題が多いわけでもなく

ちょうどいいレベルの問題がたくさんあるようで。

「こみっCiao」という

まち情報サイトのコーナーみたいです。

現在の京都に関わる問題も多いので

楽しいですよ、けっこう。

私の知識では「やさしい」レベルで

ランキングに入れるかどうかですが。

さて、何点とれますか?

ご当地検定・京都版は↓

< http://kentei.comio.jp/kyoto/index.html >

2008年01月31日

「新トップページ好評」 ヤフー3Q、増収増益

ITメディアより。

-*- -*-

「新トップページ好評」 ヤフー3Q、増収増益

ヤフーが1月30日に発表した2007年10~12月期連結決算は、売上高が前年同期比28.5%増の700億6700万円だった。9月から連結子会社化したオーバーチュアが寄与したほか、広告などが好調だった。

営業利益は13.0%増の312億9000万円、経常利益は15.8%増の308億2800万円、純利益は13.2%増の171億7700万円。

広告事業は、行動ターゲティング広告、大型バナー「プライムディスプレイ」が好調。検索連動広告も伸びた。「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!オークション」などのテナント料や手数料収入も好調だった。

井上雅博社長によると、元日にリニューアルした新トップページは「広告主・ユーザーともに好評」という。

GoogleとNTTドコモが提携するなどモバイル検索分野で大きな動きが出てきているが、井上社長は「常に1番に選ばれるサービスを提供する努力をしていく。検索も、いろいろなサービスを使い比べてもらいたい。利用者の求める検索結果が出るサービスを継続してきたい」と話した。

-*- -*-

Yahoo!の新トップぺージ、いかがですか??

-*- -*-

「新トップページ好評」 ヤフー3Q、増収増益

ヤフーが1月30日に発表した2007年10~12月期連結決算は、売上高が前年同期比28.5%増の700億6700万円だった。9月から連結子会社化したオーバーチュアが寄与したほか、広告などが好調だった。

営業利益は13.0%増の312億9000万円、経常利益は15.8%増の308億2800万円、純利益は13.2%増の171億7700万円。

広告事業は、行動ターゲティング広告、大型バナー「プライムディスプレイ」が好調。検索連動広告も伸びた。「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!オークション」などのテナント料や手数料収入も好調だった。

井上雅博社長によると、元日にリニューアルした新トップページは「広告主・ユーザーともに好評」という。

GoogleとNTTドコモが提携するなどモバイル検索分野で大きな動きが出てきているが、井上社長は「常に1番に選ばれるサービスを提供する努力をしていく。検索も、いろいろなサービスを使い比べてもらいたい。利用者の求める検索結果が出るサービスを継続してきたい」と話した。

-*- -*-

Yahoo!の新トップぺージ、いかがですか??

2008年01月25日

「ウィキペディア」訪問者数が2年連続で対前年比1.5倍

CNETより。

-*- -*-

「ウィキペディア」訪問者数が2年連続で対前年比1.5倍に--VRIが視聴動向

ビデオリサーチインタラクティブ(VRI)は1月25日、フリー百科事典「ウィキペディア」の視聴動向をまとめ、発表した。2007年1年間の推定訪問者数は2740万人に達しており、2006年の年間推定訪問者数1851万人に対し、約1.5倍の規模に至った。2005年(年間推定1194万人)から2006年の年間推定訪問者数の伸び率も155%であり、依然として高い伸張率を示している。

ただし月別の時系列推移では、推定訪問者数は2006年では2ヶ月連続して減少することがなかったものの、2007年では2月から4月および11月から12月で連続して前月スコアを下回り、また、訪問者ひとり当たりの接触回数や視聴ページ、滞在時間といった指標にダイナミックな変化が見当たらないことから、「ウィキペディア」がある程度一般化したことに伴い、安定期に移行しつつあると推察している。

なお、2007年12月度の「ウィキペディア」訪問者の参照元ドメインは、「yahoo.co.jp(719万人)」「google.co.jp(313万人)」「google.com(81万人)」の順となっており、百科事典としての役割を求めて検索エンジンによる検索結果からの遷移が圧倒的多数を占めていた。

-*- -*-

ウィキペディアは、荒らされた状況が長続きしていないのが凄いですよね。

-*- -*-

「ウィキペディア」訪問者数が2年連続で対前年比1.5倍に--VRIが視聴動向

ビデオリサーチインタラクティブ(VRI)は1月25日、フリー百科事典「ウィキペディア」の視聴動向をまとめ、発表した。2007年1年間の推定訪問者数は2740万人に達しており、2006年の年間推定訪問者数1851万人に対し、約1.5倍の規模に至った。2005年(年間推定1194万人)から2006年の年間推定訪問者数の伸び率も155%であり、依然として高い伸張率を示している。

ただし月別の時系列推移では、推定訪問者数は2006年では2ヶ月連続して減少することがなかったものの、2007年では2月から4月および11月から12月で連続して前月スコアを下回り、また、訪問者ひとり当たりの接触回数や視聴ページ、滞在時間といった指標にダイナミックな変化が見当たらないことから、「ウィキペディア」がある程度一般化したことに伴い、安定期に移行しつつあると推察している。

なお、2007年12月度の「ウィキペディア」訪問者の参照元ドメインは、「yahoo.co.jp(719万人)」「google.co.jp(313万人)」「google.com(81万人)」の順となっており、百科事典としての役割を求めて検索エンジンによる検索結果からの遷移が圧倒的多数を占めていた。

-*- -*-

ウィキペディアは、荒らされた状況が長続きしていないのが凄いですよね。

2008年01月25日

はてなダイアリーに「なぞなぞ認証」

ITメディアより。

-*- -*-

はてなダイアリーに「なぞなぞ認証」

はてなはこのほど、ブログサービス「はてなダイアリー」で、あらかじめ質問と答えを登録しておき、正しい答えを入力したユーザーだけに閲覧を許可する「なぞなぞ認証」機能を追加した。

質問は「私の祖母の名前を漢字4文字で」「近藤さんの家で振舞われる料理といえば?」など自由に設定でき、答えを入力すればはてなアカウント不要で閲覧できる。

はてなダイアリーは、書き込みを特定のユーザーに公開する機能を備えているが、はてなアカウントユーザーしか閲覧許可を与えられなかった。

認証セット なぞなぞ認証の追加に合わせ、ユーザーページ「Myはてな」で、まとめて認証設定できるようにした。なぞなぞの問題・答えと、はてなユーザーのうちブログ閲覧を許可するユーザー名・グループ名を設定し、「認証セット」として保存しておける。

今後は保存した認証セットを、はてなフォトライフや、はてなグループなどで利用できるようにする。

-*- -*-

これを使えば

「わかる人にだけわかってもらいたい文章」が

書けそうですよね。

-*- -*-

はてなダイアリーに「なぞなぞ認証」

はてなはこのほど、ブログサービス「はてなダイアリー」で、あらかじめ質問と答えを登録しておき、正しい答えを入力したユーザーだけに閲覧を許可する「なぞなぞ認証」機能を追加した。

質問は「私の祖母の名前を漢字4文字で」「近藤さんの家で振舞われる料理といえば?」など自由に設定でき、答えを入力すればはてなアカウント不要で閲覧できる。

はてなダイアリーは、書き込みを特定のユーザーに公開する機能を備えているが、はてなアカウントユーザーしか閲覧許可を与えられなかった。

認証セット なぞなぞ認証の追加に合わせ、ユーザーページ「Myはてな」で、まとめて認証設定できるようにした。なぞなぞの問題・答えと、はてなユーザーのうちブログ閲覧を許可するユーザー名・グループ名を設定し、「認証セット」として保存しておける。

今後は保存した認証セットを、はてなフォトライフや、はてなグループなどで利用できるようにする。

-*- -*-

これを使えば

「わかる人にだけわかってもらいたい文章」が

書けそうですよね。

2008年01月24日

"中国最強"の検索エンジンサイト「百度」

マイコミより。

-*- -*-

"中国最強"の検索エンジンサイト「百度」が本格上陸、日本重視の姿勢鮮明に

中国の検索エンジンサイト「百度」を運営する百度は23日、同サイトの日本版「Baidu. jp」の正式なサービスを開始したと発表した。発表会では、百度総裁兼CEOのRobin Li氏が「2012年までに世界で最も競争力のある検索エンジンになるという目標の中、世界第2位の経済大国で高速ブロードバンドのインフラが整っている日本市場の重要性は非常に高い」と述べ、日本での今後の事業展開に強い意欲を示した。

百度は、中国の検索エンジン市場の中で、Google(中国名「谷歌」)やYahoo(同「雅虎」)を抑え、約7割のシェアを誇る"中国最強"の検索エンジンサイト。同サイトでは、検索エンジンだけでなく、Q&Aサービス「百度知道」、ブログサービス「百度空間」、「百度掲示板」なども展開、また、昨年からは独立したゲームチャンネル「百度遊戯」を立ち上げるなど、積極的な事業展開を行っており、中国のユーザーから大きな支持を得ている。

同サイトの日本版であるBaidu. jpは、日本市場向けに開発された検索サービスで、2007年3月にWeb検索とイメージ検索のβ版サービス提供を開始、その後、動画検索のβ版提供を開始した。今回の発表会では、Web検索、イメージ検索、動画検索の正式なサービス提供開始が発表された。

東京都港区のホテルで行われた発表会で、百度総裁兼CEOのRobin Li氏は、「百度が中国ユーザーの支持を得たのは、徹底したローカライズとユーザー本位、使いやすいサービスを志向してきたためだ。日本はインターネット環境の浸透度も高く、今後のサービス拡大を期待している」と、日本版の本格開始にあたっての抱負を述べた。

続いて、百度の日本法人代表で代表取締役の陳海騰氏が「中国と同様、現地化を徹底し、検索事業に特化したサービスを提供したい」と発言。また、同法人取締役でVice Presidentの舛田淳氏は、「日本の検索市場は、GoogleとYahooの2強が圧倒的。だが、他の検索エンジンに興味がないかというとそうではなく、当社の調査では、約5割のユーザーが別の検索エンジンに乗り換える可能性があると回答している」と指摘。

その上で、「日本のユーザーは高い検索精度を求める傾向が強い。当社はこうした要望に応えるためにも、平面的なテキスト分析から視覚的なハイパーテキスト分析、字面のキーワード理解からキーワードの意味理解へと検索エンジン技術を進化させ、複数の検索エンジンを利用するユーザーのためのセカンドサーチエンジンを目指す」と日本市場における事業戦略を述べた。

その後、今回新たに提供が開始されたブログ検索のβ版などについてのデモが行われた。

-*- -*-

いよいよ開始ですね!

検索してみましたが

けっこういい感じです。

-*- -*-

"中国最強"の検索エンジンサイト「百度」が本格上陸、日本重視の姿勢鮮明に

中国の検索エンジンサイト「百度」を運営する百度は23日、同サイトの日本版「Baidu. jp」の正式なサービスを開始したと発表した。発表会では、百度総裁兼CEOのRobin Li氏が「2012年までに世界で最も競争力のある検索エンジンになるという目標の中、世界第2位の経済大国で高速ブロードバンドのインフラが整っている日本市場の重要性は非常に高い」と述べ、日本での今後の事業展開に強い意欲を示した。

百度は、中国の検索エンジン市場の中で、Google(中国名「谷歌」)やYahoo(同「雅虎」)を抑え、約7割のシェアを誇る"中国最強"の検索エンジンサイト。同サイトでは、検索エンジンだけでなく、Q&Aサービス「百度知道」、ブログサービス「百度空間」、「百度掲示板」なども展開、また、昨年からは独立したゲームチャンネル「百度遊戯」を立ち上げるなど、積極的な事業展開を行っており、中国のユーザーから大きな支持を得ている。

同サイトの日本版であるBaidu. jpは、日本市場向けに開発された検索サービスで、2007年3月にWeb検索とイメージ検索のβ版サービス提供を開始、その後、動画検索のβ版提供を開始した。今回の発表会では、Web検索、イメージ検索、動画検索の正式なサービス提供開始が発表された。

東京都港区のホテルで行われた発表会で、百度総裁兼CEOのRobin Li氏は、「百度が中国ユーザーの支持を得たのは、徹底したローカライズとユーザー本位、使いやすいサービスを志向してきたためだ。日本はインターネット環境の浸透度も高く、今後のサービス拡大を期待している」と、日本版の本格開始にあたっての抱負を述べた。

続いて、百度の日本法人代表で代表取締役の陳海騰氏が「中国と同様、現地化を徹底し、検索事業に特化したサービスを提供したい」と発言。また、同法人取締役でVice Presidentの舛田淳氏は、「日本の検索市場は、GoogleとYahooの2強が圧倒的。だが、他の検索エンジンに興味がないかというとそうではなく、当社の調査では、約5割のユーザーが別の検索エンジンに乗り換える可能性があると回答している」と指摘。

その上で、「日本のユーザーは高い検索精度を求める傾向が強い。当社はこうした要望に応えるためにも、平面的なテキスト分析から視覚的なハイパーテキスト分析、字面のキーワード理解からキーワードの意味理解へと検索エンジン技術を進化させ、複数の検索エンジンを利用するユーザーのためのセカンドサーチエンジンを目指す」と日本市場における事業戦略を述べた。

その後、今回新たに提供が開始されたブログ検索のβ版などについてのデモが行われた。

-*- -*-

いよいよ開始ですね!

検索してみましたが

けっこういい感じです。

2008年01月22日

動画共有サイト訪問者、1年で倍増

ITメディアより。

-*- -*-

動画共有サイト訪問者、1年で倍増

ビデオリサーチインタラクティブは1月21日、「YouTube」「ニコニコ動画」など動画共有サイトの2007年の年間推定訪問者数が2431万人となり、06年の1127万人から約2.2倍に増えたとする調査結果を発表した。

1人当たりの年間平均視聴ページは447.8ページと前年比約2.4倍、平均接触回数は43.0回と同2.5倍、平均滞在時間は7時間54分16秒と同約2.1倍に伸びた。

同社は「ユーザーの増加と映像素材の増加の両輪がうまくかみ合い、好循環が持続している」とコメントしている。

集計対象は、2サービスのほか「Ameba Vision」「Askビデオ」「mixi動画」など全28サービス。

-*- -*-

見逃したテレビ等をこれでチェックするのですが

これって著作権侵害なんですよね。でもなぜか

それが習慣化。

独自に制作された動画でもクオリティが高く

おもしろいものがけっこうありますよね。

-*- -*-

動画共有サイト訪問者、1年で倍増

ビデオリサーチインタラクティブは1月21日、「YouTube」「ニコニコ動画」など動画共有サイトの2007年の年間推定訪問者数が2431万人となり、06年の1127万人から約2.2倍に増えたとする調査結果を発表した。

1人当たりの年間平均視聴ページは447.8ページと前年比約2.4倍、平均接触回数は43.0回と同2.5倍、平均滞在時間は7時間54分16秒と同約2.1倍に伸びた。

同社は「ユーザーの増加と映像素材の増加の両輪がうまくかみ合い、好循環が持続している」とコメントしている。

集計対象は、2サービスのほか「Ameba Vision」「Askビデオ」「mixi動画」など全28サービス。

-*- -*-

見逃したテレビ等をこれでチェックするのですが

これって著作権侵害なんですよね。でもなぜか

それが習慣化。

独自に制作された動画でもクオリティが高く

おもしろいものがけっこうありますよね。

2008年01月22日

携帯電話と仮想世界が変える小売りの世界

ITメディアより。

-*- -*-

携帯電話と仮想世界が変える小売りの世界

変化の速い小売業界で競争を続けたいと思うなら、米国の小売りチェーンが次に乗るべき技術の波は仮想世界、モバイルクーポン、携帯電話に搭載されるバーコードリーダーだ。

米ニューヨークでこのほど開かれた全米小売業協会(NRF)の年次総会では、特に米国景気後退感が強まる中、小売業者が頭角を現して売り上げを伸ばすためのハイテク化を促す声が相次いだ。

Deloitte & Touche USAのパット・コンロイ副会長は基調講演で「携帯電話は買い物のあり方を変えており、米国の小売業者もそれに備える必要がある」と語った。

コンサルティング会社WSL Strategic Retailのウェンディ・リーブマンCEOは、卒業記念パーティー用ドレスを買いに来た客が、ドレス選びを友だちに手伝ってもらうため、携帯カメラで自分の写真を撮ってネットに投稿していると指摘した。

インターネットは双方向性を強め、コンシューマーがSecond LifeやWebkinzなどの仮想世界で費やす時間と金額も増えている。

Second Lifeなど仮想世界向けのコンテンツデザインを手掛けるElectric Sheepのジェネラルマネジャー、ジフ・コンスタブル氏は「こうした技術は店と買い物客とのコミュニケーションのあり方、買い物の仕方、自社のブランドの扱い方を変えようとしている」と話した。

世界各地で既に買い物客の行動を変化させている先端技術を、米国の小売業者も取り入れる必要があるとコンロイ氏は言う。

同氏によれば、例えば韓国ではMcDonald'sの店舗で携帯電話を使って商品を買い、注文の品が準備できたら電話で知らせてもらうことができる。

中国ではモバイルコマースが2010年に1兆ドルに達する見通しだ。日本では携帯電話にバーコードスキャナが搭載され、コンシューマーが食品の鮮度を携帯電話でチェックできる。

「この分野はアジアがリードしている」と同氏は話したが、米国市場でも変化は起きている。

「販売員と技術者との境界は確実に薄らいでいる」と話すのは、家電小売りチェーンCircuit City Storesのフィリップ・スクーノバーCEO。同店では店舗とコールセンターの従業員がタブレットPCを使ってコンシューマーと一緒にWebを検索している。

コンスタブル氏によると、企業は仮想世界(インターネット上の3次元パラレルワールド)に多額をつぎ込んでいる。こうした世界ではユーザーがキャラクターを作成して服を着せ、商品を買ったり他者と交流したりするのが一般的だ。

昨年、Walt Disneyは子供向けの仮想世界Club Penguinを、3億5000万ドルの現金にプラスして、2008年と2009年の業績次第で最大3億5000万ドルを上乗せする契約で買収した。

小売店の中にはこうした仮想世界に店舗を設置し始めたところもあり、ブランド拡大とそれによる売り上げ増大のために、他社も追随を検討すべきだとコンスタブル氏は言う。

しかし総会の底流では米国の経済状況と、それが利益にどう響くかについての懸念がぬぐい切れなかった。

NRFの予想では、米国の小売販売は今年3.5%増となる見通しで、これは2002年以来最も低い伸び率となる。

つまり新技術は魅力的でも、予算的な余裕はほとんどない。

パネルディスカッションでMichaels StoresとCircuit CityのCIO(最高情報責任者)は、技術予算のほとんどが電力料金の支払いといった日常業務に食いつぶされてしまうと説明した。

IBMとNRF Foundationが実施した調査によれば、小売各社が2008年の技術プロジェクトの筆頭に挙げたのは、販売・在庫管理システムの入れ替えやアップグレードだった。次いでレジの入れ替えとなっている。

今年は引き続きコスト削減が重要になるが、Bon-Ton Storesなどの小売業者はアップグレードの重要性を認識し、経済が不安定な中でも投資を行っている。

「こうした技術の幾つかで見込める投資収益率は、当社が必要と考えるものであり、当社にとって次の1歩を踏み出すことが絶対に不可欠だ」。Bon-Tonの販売促進・マーケティング担当副社長、エドワード・キャロル氏はこう語った。

-*- -*-

クーポン利用というものについてで考えると

いま以上に拡がっていくと、二重価格ってことには

ならないんでしょうか。。

-*- -*-

携帯電話と仮想世界が変える小売りの世界

変化の速い小売業界で競争を続けたいと思うなら、米国の小売りチェーンが次に乗るべき技術の波は仮想世界、モバイルクーポン、携帯電話に搭載されるバーコードリーダーだ。

米ニューヨークでこのほど開かれた全米小売業協会(NRF)の年次総会では、特に米国景気後退感が強まる中、小売業者が頭角を現して売り上げを伸ばすためのハイテク化を促す声が相次いだ。

Deloitte & Touche USAのパット・コンロイ副会長は基調講演で「携帯電話は買い物のあり方を変えており、米国の小売業者もそれに備える必要がある」と語った。

コンサルティング会社WSL Strategic Retailのウェンディ・リーブマンCEOは、卒業記念パーティー用ドレスを買いに来た客が、ドレス選びを友だちに手伝ってもらうため、携帯カメラで自分の写真を撮ってネットに投稿していると指摘した。

インターネットは双方向性を強め、コンシューマーがSecond LifeやWebkinzなどの仮想世界で費やす時間と金額も増えている。

Second Lifeなど仮想世界向けのコンテンツデザインを手掛けるElectric Sheepのジェネラルマネジャー、ジフ・コンスタブル氏は「こうした技術は店と買い物客とのコミュニケーションのあり方、買い物の仕方、自社のブランドの扱い方を変えようとしている」と話した。

世界各地で既に買い物客の行動を変化させている先端技術を、米国の小売業者も取り入れる必要があるとコンロイ氏は言う。

同氏によれば、例えば韓国ではMcDonald'sの店舗で携帯電話を使って商品を買い、注文の品が準備できたら電話で知らせてもらうことができる。

中国ではモバイルコマースが2010年に1兆ドルに達する見通しだ。日本では携帯電話にバーコードスキャナが搭載され、コンシューマーが食品の鮮度を携帯電話でチェックできる。

「この分野はアジアがリードしている」と同氏は話したが、米国市場でも変化は起きている。

「販売員と技術者との境界は確実に薄らいでいる」と話すのは、家電小売りチェーンCircuit City Storesのフィリップ・スクーノバーCEO。同店では店舗とコールセンターの従業員がタブレットPCを使ってコンシューマーと一緒にWebを検索している。

コンスタブル氏によると、企業は仮想世界(インターネット上の3次元パラレルワールド)に多額をつぎ込んでいる。こうした世界ではユーザーがキャラクターを作成して服を着せ、商品を買ったり他者と交流したりするのが一般的だ。

昨年、Walt Disneyは子供向けの仮想世界Club Penguinを、3億5000万ドルの現金にプラスして、2008年と2009年の業績次第で最大3億5000万ドルを上乗せする契約で買収した。

小売店の中にはこうした仮想世界に店舗を設置し始めたところもあり、ブランド拡大とそれによる売り上げ増大のために、他社も追随を検討すべきだとコンスタブル氏は言う。

しかし総会の底流では米国の経済状況と、それが利益にどう響くかについての懸念がぬぐい切れなかった。

NRFの予想では、米国の小売販売は今年3.5%増となる見通しで、これは2002年以来最も低い伸び率となる。

つまり新技術は魅力的でも、予算的な余裕はほとんどない。

パネルディスカッションでMichaels StoresとCircuit CityのCIO(最高情報責任者)は、技術予算のほとんどが電力料金の支払いといった日常業務に食いつぶされてしまうと説明した。

IBMとNRF Foundationが実施した調査によれば、小売各社が2008年の技術プロジェクトの筆頭に挙げたのは、販売・在庫管理システムの入れ替えやアップグレードだった。次いでレジの入れ替えとなっている。

今年は引き続きコスト削減が重要になるが、Bon-Ton Storesなどの小売業者はアップグレードの重要性を認識し、経済が不安定な中でも投資を行っている。

「こうした技術の幾つかで見込める投資収益率は、当社が必要と考えるものであり、当社にとって次の1歩を踏み出すことが絶対に不可欠だ」。Bon-Tonの販売促進・マーケティング担当副社長、エドワード・キャロル氏はこう語った。

-*- -*-

クーポン利用というものについてで考えると

いま以上に拡がっていくと、二重価格ってことには

ならないんでしょうか。。

2008年01月17日

「mixiモバイル」にてドコモ向け写真デコレーションアプリ

CNETより。

-*- -*-

ミクシィ、「mixiモバイル」にてドコモ向け写真デコレーションアプリの提供を開始

ミクシィは1月10日、自社が運営するSNS「mixi」の携帯電話サービス「mixiモバイル」において、写真デコレーションアプリ「キラキラ☆mixi(キラ☆ミク)」の提供を開始した。

キラ☆ミクは、撮影した画像や、携帯電話に保存されている画像に対し、スタンプやフレーム、美白効果などのデコレーションを加えることができるツール。

画像補正のほか、消しゴム、回転、テキストによる画像整形が可能。フレーム、スタンプ、カレンダーを加えるほか、モノクロ、セピアなどの特殊効果もつけられる。加工した画像は、フォトアルバムへ送信し、画像タイトルの編集などをすることができる。

対応機種は、NTTドコモの FOMA700、901系以降の機種となる。ホームもしくはフォトアルバムページ「携帯アプリで写真をデコレーションしてアップしよう!」リンクをクリックし、「キラキラ☆mixi」TOPページ、「ダウンロードする」の順でダウンロードできる。なお、ダウンロードには「かんたんログイン設定」が必要となる。

-*- -*-

けっこう色々できますよ、コレ。

意外とポイント高いです、私のなかでは。

-*- -*-

ミクシィ、「mixiモバイル」にてドコモ向け写真デコレーションアプリの提供を開始

ミクシィは1月10日、自社が運営するSNS「mixi」の携帯電話サービス「mixiモバイル」において、写真デコレーションアプリ「キラキラ☆mixi(キラ☆ミク)」の提供を開始した。

キラ☆ミクは、撮影した画像や、携帯電話に保存されている画像に対し、スタンプやフレーム、美白効果などのデコレーションを加えることができるツール。

画像補正のほか、消しゴム、回転、テキストによる画像整形が可能。フレーム、スタンプ、カレンダーを加えるほか、モノクロ、セピアなどの特殊効果もつけられる。加工した画像は、フォトアルバムへ送信し、画像タイトルの編集などをすることができる。

対応機種は、NTTドコモの FOMA700、901系以降の機種となる。ホームもしくはフォトアルバムページ「携帯アプリで写真をデコレーションしてアップしよう!」リンクをクリックし、「キラキラ☆mixi」TOPページ、「ダウンロードする」の順でダウンロードできる。なお、ダウンロードには「かんたんログイン設定」が必要となる。

-*- -*-

けっこう色々できますよ、コレ。

意外とポイント高いです、私のなかでは。

2008年01月12日

HPアドレス「.日本」もOK 09年にも各国語解禁

アサヒより。

-*- -*-

HPアドレス「.日本」もOK 09年にも各国語解禁

現在はアルファベットで入力しなければならないインターネットのホームページ(HP)アドレスが、09年にもすべて日本語で入力できるようになる。「○○.jp」の「.jp」は「.日本」となり、「朝日新聞.日本」のようなアドレスも可能になる。日本語変換を切り替えずに済むため、入力が簡単になる。

HPアドレスの「http://」の後の部分は「ドメイン」と呼ばれる。ネットの住所表記にあたり、国際機関「ICANN」(本部・米国)が管理している。現在、HPアドレスは「http://○○.jp」とアルファベット表記されるのが一般的だが、「○○」の部分はすでに各国語表記が認められ、01年から日本語の登録が始まった。「日本語.jp」などのサイトがある。

ICANNは07年11月、米国で開いた会合で「.jp」部分も各国語で表記できるようにする方針を決定。今年中に具体的な表記ルールを定める。末尾が「.jp」のドメインを登録・管理する日本レジストリサービス(JPRS)も、「.日本」で登録できるよう準備を進めている。

「.jp」など各国・地域を表すドメインは約250ある。中国や韓国、アラビア語圏などアルファベットをあまり使わない国々で自国語表記を求める声が強かった。

-*- -*-

「.日本」の前に「○○.jp」の○○の部分が日本語のものにもまだ馴染みがないですね。

-*- -*-

HPアドレス「.日本」もOK 09年にも各国語解禁

現在はアルファベットで入力しなければならないインターネットのホームページ(HP)アドレスが、09年にもすべて日本語で入力できるようになる。「○○.jp」の「.jp」は「.日本」となり、「朝日新聞.日本」のようなアドレスも可能になる。日本語変換を切り替えずに済むため、入力が簡単になる。

HPアドレスの「http://」の後の部分は「ドメイン」と呼ばれる。ネットの住所表記にあたり、国際機関「ICANN」(本部・米国)が管理している。現在、HPアドレスは「http://○○.jp」とアルファベット表記されるのが一般的だが、「○○」の部分はすでに各国語表記が認められ、01年から日本語の登録が始まった。「日本語.jp」などのサイトがある。

ICANNは07年11月、米国で開いた会合で「.jp」部分も各国語で表記できるようにする方針を決定。今年中に具体的な表記ルールを定める。末尾が「.jp」のドメインを登録・管理する日本レジストリサービス(JPRS)も、「.日本」で登録できるよう準備を進めている。

「.jp」など各国・地域を表すドメインは約250ある。中国や韓国、アラビア語圏などアルファベットをあまり使わない国々で自国語表記を求める声が強かった。

-*- -*-

「.日本」の前に「○○.jp」の○○の部分が日本語のものにもまだ馴染みがないですね。

2008年01月11日

衆院選の結果をみんなで予測 「shuugi.in」

ITメディアより。

-*- -*-

衆院選の結果をみんなで予測 「shuugi.in」

次期衆議院議員選挙の各政党の獲得議席数を、「予測市場」の仕組みを活用して予測する実験サイト「shuugi.in」β版が1月11日に公開された。ユーザーは仮想市場に参加し、仮想通過「S$」(衆議ドル)で各政党の仮想株式を売買。仮想株価の動きや選挙関連ニュースの動向を見ながら取引して売却益を得る。

静岡大学情報学部の佐藤哲也研究室が開発した。市場は、各政党の獲得議席数のほか、衆院選投票日の日程(「08年1~2月」「08年3~4月」などから選ぶ)や、次期総理大臣候補など6種類。ユーザー登録すれば1万S$が与えられ、各市場の株式を売買できる。

売買注文は、指し値でも成り行きでも可能。株取引の経験がないユーザー向けに、簡単に取引できる仕組みを備えた。現在の価格に対しての印象を、「高すぎる」「やや高い」「やや安い」「安すぎる」の4つから選び、「高すぎる」「やや高い」なら売り注文を、「安すぎる」「やや安い」なら買い注文を入れる。

参加人数や取引量が極端に少ない場合は、自動取引を行うプログラムが稼働。プログラムによって流動性を確保し、安定的な予測が可能になるという。

株価の変動は折れ線グラフで表示する。ユーザーごとの保有資産のランキングや、選挙関連ニュースも掲載した。

市場に関する最新情報をTwitterで更新する。「衆院選投票日の08年7月~8月が暴落しています」「衆院選獲得議席数の自民党が上昇しています」などといった情報を確認できる。

同研究室は「shuugi.inを通じて、情報化に対応した民主主義のあり方について検討したい」としている。

-*- -*-

Twitterで更新する!ってのがおもしろいですねー。

政党を取引するというのは、批判も多そうですが

斬新で楽しそうです。

-*- -*-

衆院選の結果をみんなで予測 「shuugi.in」

次期衆議院議員選挙の各政党の獲得議席数を、「予測市場」の仕組みを活用して予測する実験サイト「shuugi.in」β版が1月11日に公開された。ユーザーは仮想市場に参加し、仮想通過「S$」(衆議ドル)で各政党の仮想株式を売買。仮想株価の動きや選挙関連ニュースの動向を見ながら取引して売却益を得る。

静岡大学情報学部の佐藤哲也研究室が開発した。市場は、各政党の獲得議席数のほか、衆院選投票日の日程(「08年1~2月」「08年3~4月」などから選ぶ)や、次期総理大臣候補など6種類。ユーザー登録すれば1万S$が与えられ、各市場の株式を売買できる。

売買注文は、指し値でも成り行きでも可能。株取引の経験がないユーザー向けに、簡単に取引できる仕組みを備えた。現在の価格に対しての印象を、「高すぎる」「やや高い」「やや安い」「安すぎる」の4つから選び、「高すぎる」「やや高い」なら売り注文を、「安すぎる」「やや安い」なら買い注文を入れる。

参加人数や取引量が極端に少ない場合は、自動取引を行うプログラムが稼働。プログラムによって流動性を確保し、安定的な予測が可能になるという。

株価の変動は折れ線グラフで表示する。ユーザーごとの保有資産のランキングや、選挙関連ニュースも掲載した。

市場に関する最新情報をTwitterで更新する。「衆院選投票日の08年7月~8月が暴落しています」「衆院選獲得議席数の自民党が上昇しています」などといった情報を確認できる。

同研究室は「shuugi.inを通じて、情報化に対応した民主主義のあり方について検討したい」としている。

-*- -*-

Twitterで更新する!ってのがおもしろいですねー。

政党を取引するというのは、批判も多そうですが

斬新で楽しそうです。

2008年01月11日

米検索市場でグーグルのシェアが66%に上昇

@ITより。

-*- -*-

米検索市場でグーグルのシェアが66%に上昇

インターネット調査会社の米Hitwiseは1月8日、米国の検索市場におけるグーグルの市場シェアが66.0%に達したことを明らかにした。同社の調査では最高値。

2007年12月中の4週間のデータで、同期間のヤフーのシェアは20.9%、MSNが7.0%、Ask.comが4.1%。同社が調査対象としている、これら以外の49の検索エンジンが占めるシェアは1.7%にとどまり、調査からは上位4社の寡占状態である様子がうかがえる。

また、2006年末の同時期の調査では、グーグルが63.2%、ヤフーが21.6%、MSNが9.8%、Ask.comが3.7%。シェアが伸びたのはグーグル(2.8ポイント増)、Ask.com(0.4ポイント増)で、MSN(2.8ポイント減)とヤフー(0.7ポイント減)はシェアを落とした。

-*- -*-

グーグルが伸びた理由はどこにあるのでしょうかね。

良いサービスでも、変化がなければ飽きる気がするのでしょうか。

もしかしたら全サービスを含んでの結果かもしれませんが。

ほかに良いサービスは生まれないのでしょうか。

あと、いまさらですがグーグルの良いところって?

-*- -*-

米検索市場でグーグルのシェアが66%に上昇

インターネット調査会社の米Hitwiseは1月8日、米国の検索市場におけるグーグルの市場シェアが66.0%に達したことを明らかにした。同社の調査では最高値。

2007年12月中の4週間のデータで、同期間のヤフーのシェアは20.9%、MSNが7.0%、Ask.comが4.1%。同社が調査対象としている、これら以外の49の検索エンジンが占めるシェアは1.7%にとどまり、調査からは上位4社の寡占状態である様子がうかがえる。

また、2006年末の同時期の調査では、グーグルが63.2%、ヤフーが21.6%、MSNが9.8%、Ask.comが3.7%。シェアが伸びたのはグーグル(2.8ポイント増)、Ask.com(0.4ポイント増)で、MSN(2.8ポイント減)とヤフー(0.7ポイント減)はシェアを落とした。

-*- -*-

グーグルが伸びた理由はどこにあるのでしょうかね。

良いサービスでも、変化がなければ飽きる気がするのでしょうか。

もしかしたら全サービスを含んでの結果かもしれませんが。

ほかに良いサービスは生まれないのでしょうか。

あと、いまさらですがグーグルの良いところって?

2008年01月10日

最も検索されやすい都道府県ウェブサイトは東京都

J-CASTより。

-*- -*-

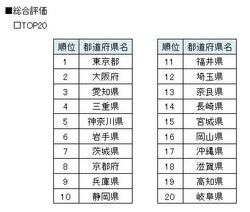

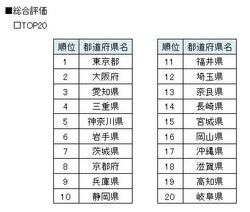

最も検索されやすい都道府県ウェブサイトは東京都

ウェブサイトが検索エンジンに検索されやすくする「SEO(検索エンジン最適化)」などを手がけている「ディーボ」(札幌市)は2008年1月8日、47都道府県のウェブサイトの分析結果を発表した。それによると、最も検索されやすいのは東京都で、大阪府、愛知県が続いた。調査は、無料で公開されている6種類のSEOツールを使い、「どこからリンクされているか」など19項目を得点化して評価した。なお、ワースト3は、千葉、鳥取、宮崎の順だった。

-*- -*-

まぁ、当たり前といば当たり前のような結果です。

が、たまに目の当たりにしておくことも必要かな、と。

京都は8位なんですね。沖縄17位。

もう少し上かなと思っていました。

奈良が上のほうなのは

最近、県の事件が多いからですかね?笑

-*- -*-

最も検索されやすい都道府県ウェブサイトは東京都

ウェブサイトが検索エンジンに検索されやすくする「SEO(検索エンジン最適化)」などを手がけている「ディーボ」(札幌市)は2008年1月8日、47都道府県のウェブサイトの分析結果を発表した。それによると、最も検索されやすいのは東京都で、大阪府、愛知県が続いた。調査は、無料で公開されている6種類のSEOツールを使い、「どこからリンクされているか」など19項目を得点化して評価した。なお、ワースト3は、千葉、鳥取、宮崎の順だった。

-*- -*-

まぁ、当たり前といば当たり前のような結果です。

が、たまに目の当たりにしておくことも必要かな、と。

京都は8位なんですね。沖縄17位。

もう少し上かなと思っていました。

奈良が上のほうなのは

最近、県の事件が多いからですかね?笑

2008年01月10日

大学生運営のアルバイト先クチコミ情報サイト「バイトTOWN」

マイコミより。

-*- -*-

大学生運営のアルバイト先クチコミ情報サイト「バイトTOWN」が全国展開開始

アルバイト先に関するクチコミ情報を集めたWebサイト「バイトTOWN」がこのほど、全国展開を始めた。同サイトは、東京都内の大学生が中心になって結成された団体「ホワイトラボ」が2007年6月に関東版を設立、利用者が書き込んだアルバイト先のクチコミ情報を店舗や企業単位で検索、閲覧できるようになっている。全国展開に当たり、関東版以外の各地域版を設け、全国からクチコミ情報を収集する体制を築いている。

バイトTOWNは「バイトのバイトによるバイトのためのサイト」をコンセプトに、採用コンサルティングや広告事業を行うウィル・ビーの支援を得ながら、ホワイトラボの学生スタッフ8人によって企画運営されており、PC版と携帯版がある。

働きたいと思うアルバイト先を店舗や企業単位で検索して、クチコミ情報を閲覧できるほか、アルバイト先に関する「楽しさ」「スキルアップ」などの項目ごとの評価も閲覧することができる。また、ユーザー登録をすれば、働いていたアルバイト先の情報を書き込めるようになっており、利用者が参加できる双方向型の情報サイトとなっている。

昨年6月のサイト設立以降の約半年間、関東エリアのみで、すでに約1万6,000件のクチコミ情報が寄せられたという。

今後は、半年以内にクチコミ件数約3万件の獲得を目標とし、「求職者の『本当に知りたいバイト情報』を全国から収集、掲載していきたい」(同サイト)としている。

ー*- -*-

ほかにもこういったものはありそうですが、

バイトのクチコミ情報で良いものが集まるのでしょうか。

なんだかゴーストライター的なものやサクラ的なサムシングが

増えそうです。

-*- -*-

大学生運営のアルバイト先クチコミ情報サイト「バイトTOWN」が全国展開開始

アルバイト先に関するクチコミ情報を集めたWebサイト「バイトTOWN」がこのほど、全国展開を始めた。同サイトは、東京都内の大学生が中心になって結成された団体「ホワイトラボ」が2007年6月に関東版を設立、利用者が書き込んだアルバイト先のクチコミ情報を店舗や企業単位で検索、閲覧できるようになっている。全国展開に当たり、関東版以外の各地域版を設け、全国からクチコミ情報を収集する体制を築いている。

バイトTOWNは「バイトのバイトによるバイトのためのサイト」をコンセプトに、採用コンサルティングや広告事業を行うウィル・ビーの支援を得ながら、ホワイトラボの学生スタッフ8人によって企画運営されており、PC版と携帯版がある。

働きたいと思うアルバイト先を店舗や企業単位で検索して、クチコミ情報を閲覧できるほか、アルバイト先に関する「楽しさ」「スキルアップ」などの項目ごとの評価も閲覧することができる。また、ユーザー登録をすれば、働いていたアルバイト先の情報を書き込めるようになっており、利用者が参加できる双方向型の情報サイトとなっている。

昨年6月のサイト設立以降の約半年間、関東エリアのみで、すでに約1万6,000件のクチコミ情報が寄せられたという。

今後は、半年以内にクチコミ件数約3万件の獲得を目標とし、「求職者の『本当に知りたいバイト情報』を全国から収集、掲載していきたい」(同サイト)としている。

ー*- -*-

ほかにもこういったものはありそうですが、

バイトのクチコミ情報で良いものが集まるのでしょうか。

なんだかゴーストライター的なものやサクラ的なサムシングが

増えそうです。

2008年01月09日

Twitterにデジタルガレージが出資 今春に日本語版

ITメディアより。

-*- -*-

Twitterにデジタルガレージが出資 今春に日本語版

デジタルガレージは1月7日、投資子会社のDGインキュベーションが、米Twitterに出資したと発表した。「Twitter」の日本語版を、今年春までにPCと携帯電話向けに構築する。

出資額は1億円未満とみられる。日本語版は、Twitterのユーザーインタフェースを日本語化したもの。デジタルガレージグループが中心となって構築する。

Twitterのジャック・ドージーCEOは「日本ユーザーの期待の十分応えるためには、デジタルガレージの経験とノウハウが不可欠と判断した」とコメントしている。

Twitterの月間ユニークユーザーは約50万人。昨年11月時点で全ユーザーのうち約20%が日本人という。

-*- -*-

はやく日本語版が欲しいです・・・

いまだに機能の20パーセントぐらいしか使いこなせていない気がします。。

-*- -*-

Twitterにデジタルガレージが出資 今春に日本語版

デジタルガレージは1月7日、投資子会社のDGインキュベーションが、米Twitterに出資したと発表した。「Twitter」の日本語版を、今年春までにPCと携帯電話向けに構築する。

出資額は1億円未満とみられる。日本語版は、Twitterのユーザーインタフェースを日本語化したもの。デジタルガレージグループが中心となって構築する。

Twitterのジャック・ドージーCEOは「日本ユーザーの期待の十分応えるためには、デジタルガレージの経験とノウハウが不可欠と判断した」とコメントしている。

Twitterの月間ユニークユーザーは約50万人。昨年11月時点で全ユーザーのうち約20%が日本人という。

-*- -*-

はやく日本語版が欲しいです・・・

いまだに機能の20パーセントぐらいしか使いこなせていない気がします。。

2008年01月08日

イラスト共有SNS「pixiv」ユーザーが5万人突破

J-CASTより。

-*- -*-

イラスト共有SNS「pixiv」ユーザーが5万人突破

イラストを投稿・共有できるSNS「pixiv(ピクシブ)」を運営する「クルーク」は2008年1月7日、同サイトのユーザーが07年12月28日時点で5万人を突破した、と発表した。これまでに投稿されたイラストは24万枚にのぼり、同社では「イラストに特化したSNSとしては異例のスピードでユーザー数とPV(ページビュー)数が増加している」と分析している。

-*- -*-

ちらりと覗いてきましたが、

けっこうレベルの高いイラストがたくさんあります。

-*- -*-

イラスト共有SNS「pixiv」ユーザーが5万人突破

イラストを投稿・共有できるSNS「pixiv(ピクシブ)」を運営する「クルーク」は2008年1月7日、同サイトのユーザーが07年12月28日時点で5万人を突破した、と発表した。これまでに投稿されたイラストは24万枚にのぼり、同社では「イラストに特化したSNSとしては異例のスピードでユーザー数とPV(ページビュー)数が増加している」と分析している。

-*- -*-

ちらりと覗いてきましたが、

けっこうレベルの高いイラストがたくさんあります。

2007年12月28日

mixiでまたチェーン日記 善意が混乱招く

ITメディアより。

-*- -*-

mixiでまたチェーン日記 善意が混乱招く

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)「mixi」で、「mixiユーザーの日本人写真家が、ロサンゼルスで行方不明。情報を提供してほしい」という内容の日記が大量に投稿されている。写真家の個人名で日記検索すると、9月28日午前11時30分現在で、1万4000件以上がヒット。多いときは1分に2~3件のペースで増え続けている。

写真家名でmixi日記検索した結果画面の一部 一部のユーザーは、情報の拡散が写真家の家族などに迷惑をかけているとし、「日記を不用意に広めないで」「日記から写真家の個人情報を削除して」などと呼びかけているが、情報拡散は止まりそうにない。

-*- -*-

情報が広まるということは

良いもの悪いものが混ざっていくものですから

まぁ、仕方ないかな、と。

-*- -*-

mixiでまたチェーン日記 善意が混乱招く

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)「mixi」で、「mixiユーザーの日本人写真家が、ロサンゼルスで行方不明。情報を提供してほしい」という内容の日記が大量に投稿されている。写真家の個人名で日記検索すると、9月28日午前11時30分現在で、1万4000件以上がヒット。多いときは1分に2~3件のペースで増え続けている。

写真家名でmixi日記検索した結果画面の一部 一部のユーザーは、情報の拡散が写真家の家族などに迷惑をかけているとし、「日記を不用意に広めないで」「日記から写真家の個人情報を削除して」などと呼びかけているが、情報拡散は止まりそうにない。

-*- -*-

情報が広まるということは

良いもの悪いものが混ざっていくものですから

まぁ、仕方ないかな、と。

2007年12月26日

mixiで捜索協力呼び掛けが広がる 横浜で不明の12歳

ITメディアより。

-*- -*-

mixiで捜索協力呼び掛けが広がる 横浜で不明の12歳

SNS「mixi」で、横浜市で行方不明になっている12歳の男の子の捜索に協力するよう呼びかける日記が広がっている。日記は「バトンのようにマイミクからマイミクに回して宣伝してください」などと呼びかけることでチェーンメールのよう増えており、25日午後1時現在、1時間に15件ほどのペースで増えている。

行方不明になっているのは横浜市都筑区東山田の岩田和輝くん(12)。12月6日から行方が分からなくなっている。

mixi日記には、捜索の状況を更新するWebサイトへのリンクや所轄の警察署(神奈川県警都筑署生活安全課)への電話番号とともに、「この日記をコピーして、貼り付けて日記を書き、バトンのようにマイミクからマイミクに回して宣伝してください!!」と書き込まれており、ほぼ同じ内容の日記がマイミクを介して広がっている。

また「警察や行政機関に、本格的な捜査を要望するメールや電話・手紙などを送ろう」という内容で、神奈川県や横浜市のWebサイトの要望フォームに投稿するよう促すチェーン日記やメールも回っている。

神奈川県警都筑署生活安全課は「小さな情報でもそれがつながって有力な手がかりになることもある」とし、引き続き情報提供を呼びかけている。

一方、横浜市は「要望としては受け取っているが、市には捜査権限がないため、警察に報告している」とコメントした。

mixi上ではこれまで「チェーン日記」による混乱が何度か起きている。2006年6月には「mixi日記を介してウイルスが広まっている」という内容の日記がチェーンメールのようにして広がり、運営元のミクシィが「ウイルスによる影響などは一切ない」と告知文を出したほか(関連記事参照)、同9月には、「mixiユーザーの日本人写真家が、ロサンゼルスで行方不明。情報を提供してほしい」という内容の日記が広まり、情報が錯綜した例があった。

-*- -*-

私のところにもまわってきました。

ウェブにより、クチコミ情報がいっきに拡がる。

その良い例ですね。

-*- -*-

mixiで捜索協力呼び掛けが広がる 横浜で不明の12歳

SNS「mixi」で、横浜市で行方不明になっている12歳の男の子の捜索に協力するよう呼びかける日記が広がっている。日記は「バトンのようにマイミクからマイミクに回して宣伝してください」などと呼びかけることでチェーンメールのよう増えており、25日午後1時現在、1時間に15件ほどのペースで増えている。

行方不明になっているのは横浜市都筑区東山田の岩田和輝くん(12)。12月6日から行方が分からなくなっている。

mixi日記には、捜索の状況を更新するWebサイトへのリンクや所轄の警察署(神奈川県警都筑署生活安全課)への電話番号とともに、「この日記をコピーして、貼り付けて日記を書き、バトンのようにマイミクからマイミクに回して宣伝してください!!」と書き込まれており、ほぼ同じ内容の日記がマイミクを介して広がっている。

また「警察や行政機関に、本格的な捜査を要望するメールや電話・手紙などを送ろう」という内容で、神奈川県や横浜市のWebサイトの要望フォームに投稿するよう促すチェーン日記やメールも回っている。

神奈川県警都筑署生活安全課は「小さな情報でもそれがつながって有力な手がかりになることもある」とし、引き続き情報提供を呼びかけている。

一方、横浜市は「要望としては受け取っているが、市には捜査権限がないため、警察に報告している」とコメントした。

mixi上ではこれまで「チェーン日記」による混乱が何度か起きている。2006年6月には「mixi日記を介してウイルスが広まっている」という内容の日記がチェーンメールのようにして広がり、運営元のミクシィが「ウイルスによる影響などは一切ない」と告知文を出したほか(関連記事参照)、同9月には、「mixiユーザーの日本人写真家が、ロサンゼルスで行方不明。情報を提供してほしい」という内容の日記が広まり、情報が錯綜した例があった。

-*- -*-

私のところにもまわってきました。

ウェブにより、クチコミ情報がいっきに拡がる。

その良い例ですね。

2007年12月25日

今年も大賞は「ウィキペディア」

ITメディアより。

-*- -*-

今年も大賞は「ウィキペディア」 Web of the Year

ソフトバンククリエイティブの月刊インターネット情報誌「Yahoo! Internet Guide」は12月21日、今年のベストサイトをWeb投票で決める「Web of the Year 2007」の結果を発表した。得票数が最多だった年間総合大賞は、昨年に続き「ウィキペディア」。ネット視聴率をもとに選んだ「ネットレイティングス賞」は「ニコニコ動画」だった。

-*- -*-

脳内メーカーは今年話題になりましたよね。

ニコニコ動画は面白い。

なんやかんやでGyaO見てました。

Googleマップにはお世話になりました。

mixiもログインしてましたねー。

-*- -*-

今年も大賞は「ウィキペディア」 Web of the Year

ソフトバンククリエイティブの月刊インターネット情報誌「Yahoo! Internet Guide」は12月21日、今年のベストサイトをWeb投票で決める「Web of the Year 2007」の結果を発表した。得票数が最多だった年間総合大賞は、昨年に続き「ウィキペディア」。ネット視聴率をもとに選んだ「ネットレイティングス賞」は「ニコニコ動画」だった。

-*- -*-

脳内メーカーは今年話題になりましたよね。

ニコニコ動画は面白い。

なんやかんやでGyaO見てました。

Googleマップにはお世話になりました。

mixiもログインしてましたねー。

2007年12月25日

ウイルススキャンサービスの「暗黒面」

ITメディアより。

-*- -*-

ウイルススキャンサービスの「暗黒面」

複数メーカーのウイルス対策ソフトを使って怪しいファイルを検出できるオンラインサービスが、ウイルス作者にも利用されているという。さらに、ウイルス作者向けの専用サービスまで登場したと、ロシアのセキュリティ企業Kaspersky Labがブログで伝えている。

正規のサービスには「VirusTotal」や「VirusScan」などがあり、例えばVirusTotalの場合、現時点でウイルス対策ソフト32製品を使って怪しいファイルをチェックしている。

しかし、こうしたサービスはユーザーを助けるだけでなく、新しいマルウェアが主要ウイルス対策ソフトをうまくかわせるかどうかチェックする目的で、ウイルス作者が利用している可能性があるという。

VirusScan、VirusTotalなどのサービスはデフォルトで、怪しいファイルをウイルス対策ソフトメーカー各社に送る仕組みになっている。これにより、メーカー側は対応時間を短縮し、全体の検出率を上げることも可能になる。自分のファイルがメーカーに送られることを望まないユーザーは、このオプションを無効にできる。

しかしウイルス作者の間では、このオプションを有効にしているかどうかに関係なく、すべてのファイルがウイルス研究所に送られているとのうわさがあるという。そこで、こうしたウイルス作者の「懸念」に応えた同様のサービスが、ウイルス作者のために開始された。

例えば「AvCheck.ru」は、15種類のウイルス対策ソフトを使ってユーザーのファイルをスキャンする。サービスは有料だが、メーカーにファイルが送られないことを保証し、ユーザーとファイルのプライバシー保証付き。料金はファイル1本につき1ドルとなっている。

ただ、問題のサイトはいつ閉鎖されてもおかしくなく、自社の製品を利用されたウイルス対策ソフトメーカーがサイトの作者を提訴する可能性もあるとKaspersky Labは指摘している。

-*- -*-

実力を試すため、とはよく聞きますが

そこまでしてつくりたいと思うのでしょうか・・・?

私には少しわからない。。

-*- -*-

ウイルススキャンサービスの「暗黒面」

複数メーカーのウイルス対策ソフトを使って怪しいファイルを検出できるオンラインサービスが、ウイルス作者にも利用されているという。さらに、ウイルス作者向けの専用サービスまで登場したと、ロシアのセキュリティ企業Kaspersky Labがブログで伝えている。

正規のサービスには「VirusTotal」や「VirusScan」などがあり、例えばVirusTotalの場合、現時点でウイルス対策ソフト32製品を使って怪しいファイルをチェックしている。

しかし、こうしたサービスはユーザーを助けるだけでなく、新しいマルウェアが主要ウイルス対策ソフトをうまくかわせるかどうかチェックする目的で、ウイルス作者が利用している可能性があるという。

VirusScan、VirusTotalなどのサービスはデフォルトで、怪しいファイルをウイルス対策ソフトメーカー各社に送る仕組みになっている。これにより、メーカー側は対応時間を短縮し、全体の検出率を上げることも可能になる。自分のファイルがメーカーに送られることを望まないユーザーは、このオプションを無効にできる。

しかしウイルス作者の間では、このオプションを有効にしているかどうかに関係なく、すべてのファイルがウイルス研究所に送られているとのうわさがあるという。そこで、こうしたウイルス作者の「懸念」に応えた同様のサービスが、ウイルス作者のために開始された。

例えば「AvCheck.ru」は、15種類のウイルス対策ソフトを使ってユーザーのファイルをスキャンする。サービスは有料だが、メーカーにファイルが送られないことを保証し、ユーザーとファイルのプライバシー保証付き。料金はファイル1本につき1ドルとなっている。

ただ、問題のサイトはいつ閉鎖されてもおかしくなく、自社の製品を利用されたウイルス対策ソフトメーカーがサイトの作者を提訴する可能性もあるとKaspersky Labは指摘している。

-*- -*-

実力を試すため、とはよく聞きますが

そこまでしてつくりたいと思うのでしょうか・・・?

私には少しわからない。。

2007年12月25日

オンラインゲーム市場、2012年に4580億円規模に

J-CASTより。

-*- -*-

オンラインゲーム市場、2012年に4580億円規模に 野村総研調べ

野村総合研究所は2007年12月19日、国内ITの市場規模予測を発表した。それによると、ネットビジネス市場は、パソコン向けよりも携帯電話向けの割合を高めつつあり、全体として順調に拡大することが期待できるという。なかでも最も大きな割合を占めるのは、BtoC EC(消費者向け電子商取引)の市場で、2012年度には10兆円を超える見込みと予測。携帯電話向けECは2007年度の14%から2012年度末には全体の2割となり、金額規模で2兆円を突破するとしている。さらに、オンラインゲーム(「セカンドライフ」などコミュニティは除外)の市場については、07年度の1850億円から12年度には4580億円規模に成長すると予測している。

-*- -*-

実はまだオンラインゲームってしたことがないです。

どういった世代、どういった層が夢中になっているのかを

調べてみたいところ。

-*- -*-

オンラインゲーム市場、2012年に4580億円規模に 野村総研調べ

野村総合研究所は2007年12月19日、国内ITの市場規模予測を発表した。それによると、ネットビジネス市場は、パソコン向けよりも携帯電話向けの割合を高めつつあり、全体として順調に拡大することが期待できるという。なかでも最も大きな割合を占めるのは、BtoC EC(消費者向け電子商取引)の市場で、2012年度には10兆円を超える見込みと予測。携帯電話向けECは2007年度の14%から2012年度末には全体の2割となり、金額規模で2兆円を突破するとしている。さらに、オンラインゲーム(「セカンドライフ」などコミュニティは除外)の市場については、07年度の1850億円から12年度には4580億円規模に成長すると予測している。

-*- -*-

実はまだオンラインゲームってしたことがないです。

どういった世代、どういった層が夢中になっているのかを

調べてみたいところ。

2007年12月23日

「ネットで服は売れない」

CNETより。

-*- -*-

「ネットで服は売れない」は過去の話--ネットと実店舗の連携を進めるアパレル業界

試着もしないで洋服は買えない。

肌触り・生地感が大切・

ネットではイメージがわかない。

ネットで服は売れない。

これまでのアパレル業界ではこのような声が多くあがっていた。

しかし、そんなこれまでの常識を覆す動きが、2006年を皮切りにアパレル業界で繰り広げられている。

2006年はファッションアパレルEC業界において激動の年となった。プレイヤーの相次ぐ上場、ファッションイベントの海外進出、アパレルブランドの自社通販本格化。

これまでの流れに加え、近年ではターゲットを特化させた雑誌連動型ECサイトが、トレンドに合わせた商品展開によって売り上げを着実に伸ばしてきた。

携帯電話サイトを軸にクチコミで顧客獲得を進めてきたある企業は、インパクトのあるファッションイベントや雑誌と連携したコンテンツ展開で顧客との関係性を強化することに成功した。

また、別のある企業は1つの仮想街に各ブランドが店舗を出店するという、これまでにないコンセプトと絞り込んだブランドラインアップ、斬新なサイトデザインなどで多くのアパレル企業からも注目を集め、現在では「買う」というサービス提供以外にも「探す」「読む」「聞く」「繋がる」「伝える」といったような独自の切り口でのコミュニティやブログ展開も行っている。

そして、これまではカタログ通販・雑誌連動ECサイト・オリジナルコンセプトECサイトといったような、多くのブランドを要するモール型ファッションアパレルECサイトの動きが目立ってきていた。

一方、各アパレルブランドの自社ECサイトはどうだろう。

以前よりネット販売を始めていた企業は存在していたものの、多くのブランドがネット販売を行っていたわけではなかった。

そんな中、2006年~2007年のタイミングでそのようなウェブ販売を行っていなかった、各ブランドのウェブ進出が盛んになってきた。

大手アパレルブランドの本格ウェブ販売の進出や既存のブランドECサイトの大幅リニューアルなど、一際ファッションアパレル業界は大きな動きを見せ始めた。

では、これらアパレルブランドの自社店舗の販売促進のためのウェブマーケティングについて考えていきたいと思う。

そのヒントは既に先人の手によって実現されていた。

2000年より実店舗をもつブランドが運営している、あるECサイトを例にとって考えてみる。

彼らは当時、数百ある店舗の中の一つという位置づけでネットストアを展開していた。「実店舗の来店者とネットストアの訪問客は別の人」と考えていたのである。

しかし、サイトのアクセス動向等を調査していく中で、商品の品揃えや店舗の場所の確認など、実店舗に行く前の下調べに利用するケースが多いことが分かったのである。

「実店舗への来店客とネットの訪問者がイコールで、双方を行き来しているのであれば、運営面で連携を行えばもっと店舗への集客が期待できる。」という仮説に基づいて、2003年よりネットストアの位置づけを見直し、実店舗と互いに協力し合う体制に変えた。

その体制を端的にまとめると「実店舗でネットへの集客を行い、ネットでは実店舗への集客を行う」ということである。

具体的には

実店舗の来店客に対してネットストアの存在を積極的に告知し、無料の会員サービスに登録してもらう。

会員に対して定期的なメルマガの中で、カタログ・セール情報や、期間限定のクーポンを配信。

これらの施策で来店を促すという戦略である。

その結果、ネットストアの売り上げは拡大し、3年連続で前年比40%を超える伸びを見せている。

一方で全社としての売り上げも2005年度以降から対前年比6.3%増~9.2%増と好調である。

ここでアパレル業界の視点に戻してみよう。

冒頭で述べた

試着もしないで洋服は買えない。

肌触り・生地感が大切。

ネットではイメージがわかない。

ネットで服が購入されるようになってきた背景として、上記のような壁が取り払われて、ユーザーが気にしなくなったことが理由なのだろうか。

私はそうは思わない。

やはり服を買う際には、自分にサイズは合っているか、どんな素材なのか、自分が持っている服とどう合わせていこうか。このようなことは誰しも考えることであろう。

ネットで服が購入されるようになった理由としては、実店舗で実物を見たユーザーが何かしらの理由で(安いから、買い物に行く時間がないから、外が雨だから……など)ネットで購入したと考える方が自然であろう。

ここで先に述べたウェブマーケティングの戦略を思い出して欲しい。

「実店舗への来店客とネットの訪問者がイコールで、双方を行き来しているのであれば、運営面で連携を行えばもっと店舗への集客が期待できる。」

「実店舗でネットへの集客を行い、ネットでは実店舗への集客を行う」

アパレル業界こそ、上記の考えに重きを置くべきではないだろうか。

これまでネット販売と服の相性が悪いと考えられていた要素を受け入れた上で発想を転換し、実店舗とネットの繋がりをより深く・濃くしていくべきではないだろうか。

実店舗では、

店舗にある商品を自由に手に取り生地感を感じ、試着してもらう。

気に入った来店者にはその場で購入していただく。

まだ決めかねる来店者には再来店を期待する。

一方、ネットでは、

実店舗で陳列できないくらい多くの商品を展示し、品定めをしてもらう。

最新情報・実店舗の情報を積極的に伝え、来客を促進する。

以前、実店舗で見たことのある・試着したことのある商品を購入してもらう。

実店舗では決めかねて購入しなかったが、後から欲しくなりウェブで手軽に購入してもらう。

仕事が忙しくてなかなか買い物にいけないユーザーにウェブで購入してもらう。

人間の「服を買う」という行動における消費者心理を受け入れた上で、リアルでの機会損失をウェブで補い、ウェブでの売り上げ拡大のために実店舗への誘導を勢力的に行っていく。

絶対的なブランドを持つアパレル業界でこそ、リアルとネットの共存・相乗効果を見出すことができるのではないだろうか。

ネットで服を販売する上で、実店舗との繋がりは必要不可欠であると考えられる。

だからこそ、前述のような

「実店舗でネットへの集客を行い、ネットでは実店舗への集客を行う」

という戦略を取り入れ、今後のウェブにおける販売促進に活かしていければ、より多くの売り上げを見込むことができるのではないだろうか。

「服」という特徴的な商材をウェブで販売していく上で、必要不可欠であるツール「実店舗」を持っているアパレルブランドの今後のウェブマーケティングに注目していきたい。

-*- -*-

ネットで売れやすいもの、

売れにくいものという考えは

古いものになっていくのでしょうかね。

-*- -*-

「ネットで服は売れない」は過去の話--ネットと実店舗の連携を進めるアパレル業界

試着もしないで洋服は買えない。

肌触り・生地感が大切・

ネットではイメージがわかない。

ネットで服は売れない。

これまでのアパレル業界ではこのような声が多くあがっていた。

しかし、そんなこれまでの常識を覆す動きが、2006年を皮切りにアパレル業界で繰り広げられている。

2006年はファッションアパレルEC業界において激動の年となった。プレイヤーの相次ぐ上場、ファッションイベントの海外進出、アパレルブランドの自社通販本格化。

これまでの流れに加え、近年ではターゲットを特化させた雑誌連動型ECサイトが、トレンドに合わせた商品展開によって売り上げを着実に伸ばしてきた。

携帯電話サイトを軸にクチコミで顧客獲得を進めてきたある企業は、インパクトのあるファッションイベントや雑誌と連携したコンテンツ展開で顧客との関係性を強化することに成功した。

また、別のある企業は1つの仮想街に各ブランドが店舗を出店するという、これまでにないコンセプトと絞り込んだブランドラインアップ、斬新なサイトデザインなどで多くのアパレル企業からも注目を集め、現在では「買う」というサービス提供以外にも「探す」「読む」「聞く」「繋がる」「伝える」といったような独自の切り口でのコミュニティやブログ展開も行っている。

そして、これまではカタログ通販・雑誌連動ECサイト・オリジナルコンセプトECサイトといったような、多くのブランドを要するモール型ファッションアパレルECサイトの動きが目立ってきていた。

一方、各アパレルブランドの自社ECサイトはどうだろう。

以前よりネット販売を始めていた企業は存在していたものの、多くのブランドがネット販売を行っていたわけではなかった。

そんな中、2006年~2007年のタイミングでそのようなウェブ販売を行っていなかった、各ブランドのウェブ進出が盛んになってきた。

大手アパレルブランドの本格ウェブ販売の進出や既存のブランドECサイトの大幅リニューアルなど、一際ファッションアパレル業界は大きな動きを見せ始めた。

では、これらアパレルブランドの自社店舗の販売促進のためのウェブマーケティングについて考えていきたいと思う。

そのヒントは既に先人の手によって実現されていた。

2000年より実店舗をもつブランドが運営している、あるECサイトを例にとって考えてみる。

彼らは当時、数百ある店舗の中の一つという位置づけでネットストアを展開していた。「実店舗の来店者とネットストアの訪問客は別の人」と考えていたのである。

しかし、サイトのアクセス動向等を調査していく中で、商品の品揃えや店舗の場所の確認など、実店舗に行く前の下調べに利用するケースが多いことが分かったのである。

「実店舗への来店客とネットの訪問者がイコールで、双方を行き来しているのであれば、運営面で連携を行えばもっと店舗への集客が期待できる。」という仮説に基づいて、2003年よりネットストアの位置づけを見直し、実店舗と互いに協力し合う体制に変えた。

その体制を端的にまとめると「実店舗でネットへの集客を行い、ネットでは実店舗への集客を行う」ということである。

具体的には

実店舗の来店客に対してネットストアの存在を積極的に告知し、無料の会員サービスに登録してもらう。

会員に対して定期的なメルマガの中で、カタログ・セール情報や、期間限定のクーポンを配信。

これらの施策で来店を促すという戦略である。

その結果、ネットストアの売り上げは拡大し、3年連続で前年比40%を超える伸びを見せている。

一方で全社としての売り上げも2005年度以降から対前年比6.3%増~9.2%増と好調である。

ここでアパレル業界の視点に戻してみよう。

冒頭で述べた

試着もしないで洋服は買えない。

肌触り・生地感が大切。

ネットではイメージがわかない。

ネットで服が購入されるようになってきた背景として、上記のような壁が取り払われて、ユーザーが気にしなくなったことが理由なのだろうか。

私はそうは思わない。

やはり服を買う際には、自分にサイズは合っているか、どんな素材なのか、自分が持っている服とどう合わせていこうか。このようなことは誰しも考えることであろう。

ネットで服が購入されるようになった理由としては、実店舗で実物を見たユーザーが何かしらの理由で(安いから、買い物に行く時間がないから、外が雨だから……など)ネットで購入したと考える方が自然であろう。

ここで先に述べたウェブマーケティングの戦略を思い出して欲しい。

「実店舗への来店客とネットの訪問者がイコールで、双方を行き来しているのであれば、運営面で連携を行えばもっと店舗への集客が期待できる。」

「実店舗でネットへの集客を行い、ネットでは実店舗への集客を行う」

アパレル業界こそ、上記の考えに重きを置くべきではないだろうか。

これまでネット販売と服の相性が悪いと考えられていた要素を受け入れた上で発想を転換し、実店舗とネットの繋がりをより深く・濃くしていくべきではないだろうか。

実店舗では、

店舗にある商品を自由に手に取り生地感を感じ、試着してもらう。

気に入った来店者にはその場で購入していただく。

まだ決めかねる来店者には再来店を期待する。

一方、ネットでは、

実店舗で陳列できないくらい多くの商品を展示し、品定めをしてもらう。

最新情報・実店舗の情報を積極的に伝え、来客を促進する。

以前、実店舗で見たことのある・試着したことのある商品を購入してもらう。

実店舗では決めかねて購入しなかったが、後から欲しくなりウェブで手軽に購入してもらう。

仕事が忙しくてなかなか買い物にいけないユーザーにウェブで購入してもらう。

人間の「服を買う」という行動における消費者心理を受け入れた上で、リアルでの機会損失をウェブで補い、ウェブでの売り上げ拡大のために実店舗への誘導を勢力的に行っていく。

絶対的なブランドを持つアパレル業界でこそ、リアルとネットの共存・相乗効果を見出すことができるのではないだろうか。

ネットで服を販売する上で、実店舗との繋がりは必要不可欠であると考えられる。

だからこそ、前述のような

「実店舗でネットへの集客を行い、ネットでは実店舗への集客を行う」

という戦略を取り入れ、今後のウェブにおける販売促進に活かしていければ、より多くの売り上げを見込むことができるのではないだろうか。

「服」という特徴的な商材をウェブで販売していく上で、必要不可欠であるツール「実店舗」を持っているアパレルブランドの今後のウェブマーケティングに注目していきたい。

-*- -*-

ネットで売れやすいもの、

売れにくいものという考えは

古いものになっていくのでしょうかね。

2007年12月04日

ネットショップ繁盛セミナー!

インターネット上で店舗をつくりたいという

店舗経営者様は、これまでにもたくさんおられますし

これからもますます増えていくと思います。

そのような増加傾向のなかでも

問題なのが、「どのように運営するか?」です。

インターネットでサイトを構築する技術は

一朝一夕でできるものではありません。

それでも、インターネットでの流通には

大きな魅力があります。

そこで、そんな悩みを解決するために、

こんなセミナーはいかがでしょうか?

ネットショップ繁盛セミナー@ハートピア京都

日 時: 2007年12月11日(火) 13:30開場 14:00~16:30

■ 場 所: ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館) 大会議室

(京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地)

■ 定 員: 約200名

■ 参加費: 無料

■ 内 容:

(1) セミナー(14:00 ~ 15:30)

『インターネット初心者のためのネットショップ繁盛セミナー』

(2) オンラインショップ体験(15:30~16:30)

■ セミナーの申し込み:以下URLのページからお申込みいただけます。

http://www.shopmedia.jp/event/

※申込み希望者が多数となった場合は抽選とさせていただきます。

■アンケートにお答えいただくとクオカード500円分をプレゼント。

■協賛:NTT西日本-みやこ

ネットショップの運営方法や実例をもとに成功の秘話についての話が聞け、

実際にネットショップの開設から運営までを体験していただく形式でセミナーを開催し、

運営者の視点とお客様の視点を学べる機会になるはずです。

ご予約はこちらから

↓

http://www.shopmedia.jp/event/

店舗経営者様は、これまでにもたくさんおられますし

これからもますます増えていくと思います。

そのような増加傾向のなかでも

問題なのが、「どのように運営するか?」です。

インターネットでサイトを構築する技術は

一朝一夕でできるものではありません。

それでも、インターネットでの流通には

大きな魅力があります。

そこで、そんな悩みを解決するために、

こんなセミナーはいかがでしょうか?

ネットショップ繁盛セミナー@ハートピア京都

日 時: 2007年12月11日(火) 13:30開場 14:00~16:30

■ 場 所: ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館) 大会議室

(京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地)

■ 定 員: 約200名

■ 参加費: 無料

■ 内 容:

(1) セミナー(14:00 ~ 15:30)

『インターネット初心者のためのネットショップ繁盛セミナー』

(2) オンラインショップ体験(15:30~16:30)

■ セミナーの申し込み:以下URLのページからお申込みいただけます。

http://www.shopmedia.jp/event/

※申込み希望者が多数となった場合は抽選とさせていただきます。

■アンケートにお答えいただくとクオカード500円分をプレゼント。

■協賛:NTT西日本-みやこ

ネットショップの運営方法や実例をもとに成功の秘話についての話が聞け、

実際にネットショップの開設から運営までを体験していただく形式でセミナーを開催し、

運営者の視点とお客様の視点を学べる機会になるはずです。

ご予約はこちらから

↓

http://www.shopmedia.jp/event/

2007年11月22日

ブログ「炎上」情報の共有サイト「炎ジョイ」登場

MSN産経より。

-*- -*-

ブログ「炎上」情報の共有サイト「炎ジョイ」登場

大量のコメントが殺到する、いわゆる「炎上」状態となったブログやホームページ(HP)の情報を共有するソーシャルブックマークサービス「炎ジョイ」が20日、公開された。炎上しているHPの情報をユーザーが投稿できるほか、HP上に動画共有サイト「ニコニコ動画」風のコメントを書き込むことができる。

開発元のスパイダーネットワークスのHPによれば、同サービスについて「炎上しているブログやサイトの情報をみんなで共有し、ボヤを大火事にしてしまうサイトです。また、シャイな人のために炎上サイトの上のレイヤーに攻撃・防御に分かれ罵声を書き込み鬱憤を晴らせます」と説明している。

-*- -*-

もうなんか、

なんでもありですね。。

逆手にとったサービスで

大好きですよwww

-*- -*-

ブログ「炎上」情報の共有サイト「炎ジョイ」登場

大量のコメントが殺到する、いわゆる「炎上」状態となったブログやホームページ(HP)の情報を共有するソーシャルブックマークサービス「炎ジョイ」が20日、公開された。炎上しているHPの情報をユーザーが投稿できるほか、HP上に動画共有サイト「ニコニコ動画」風のコメントを書き込むことができる。

開発元のスパイダーネットワークスのHPによれば、同サービスについて「炎上しているブログやサイトの情報をみんなで共有し、ボヤを大火事にしてしまうサイトです。また、シャイな人のために炎上サイトの上のレイヤーに攻撃・防御に分かれ罵声を書き込み鬱憤を晴らせます」と説明している。

-*- -*-

もうなんか、

なんでもありですね。。

逆手にとったサービスで

大好きですよwww

2007年11月22日

インターネットのキャパシティ、2010年には飽和状態に

ITメディアより。

-*- -*-

インターネットのキャパシティ、2010年には飽和状態に

2010年までに、インターネットの利用が処理能力を追い越す――調査会社の米Nemertes Researchは11月19日、こんな調査報告を発表した。

ネットの「高速道路」に当たる光ファイバーやスイッチ・ルータなどの能力は今後も順調に拡大するものの、「一般道」に当たるネットアクセスのインフラが増え続けるトラフィックをサポートできない状態になるという。

このギャップを埋めるためのインフラ増設に必要な投資額は、北米では420億~550億ドルに達し、事業者による投資予定額を60~70%上回るという。世界全体では1370億ドル相当の投資が必要だと試算している。

このギャップの影響でネットが利用できなくなるわけではないが、例えばオンラインでの商品購入の確認が1度で済まない、動画のダウンロードにより長時間かかる、などの影響が予想されるという。さらに、技術革新の速度が遅くなり、ひいてはビジネス面での革新も進まなくなる、とNemertesは指摘。「次のGoogleやYouTube、Amazonは、需要の欠如ではなく、需要を満たす手段がないことが理由で出現できなくなるかも知れない」と警告している。

米調査会社のcomScoreによる5月の調査によると、米国のネットユーザーの約75%が平均158分ネットでビデオを視聴し、83億本以上のビデオをストリーミング再生したという。

-*- -*-

本当に、このような事態が起こると思いますか?

-*- -*-

インターネットのキャパシティ、2010年には飽和状態に

2010年までに、インターネットの利用が処理能力を追い越す――調査会社の米Nemertes Researchは11月19日、こんな調査報告を発表した。

ネットの「高速道路」に当たる光ファイバーやスイッチ・ルータなどの能力は今後も順調に拡大するものの、「一般道」に当たるネットアクセスのインフラが増え続けるトラフィックをサポートできない状態になるという。

このギャップを埋めるためのインフラ増設に必要な投資額は、北米では420億~550億ドルに達し、事業者による投資予定額を60~70%上回るという。世界全体では1370億ドル相当の投資が必要だと試算している。

このギャップの影響でネットが利用できなくなるわけではないが、例えばオンラインでの商品購入の確認が1度で済まない、動画のダウンロードにより長時間かかる、などの影響が予想されるという。さらに、技術革新の速度が遅くなり、ひいてはビジネス面での革新も進まなくなる、とNemertesは指摘。「次のGoogleやYouTube、Amazonは、需要の欠如ではなく、需要を満たす手段がないことが理由で出現できなくなるかも知れない」と警告している。

米調査会社のcomScoreによる5月の調査によると、米国のネットユーザーの約75%が平均158分ネットでビデオを視聴し、83億本以上のビデオをストリーミング再生したという。

-*- -*-

本当に、このような事態が起こると思いますか?

2007年11月22日

投稿動画にセルジオ越後の音声を合成する「実況ジェネレーター」

ITメディアより

-*- -*-

投稿動画にセルジオ越後の音声を合成する「実況ジェネレーター」

ソニーマーケティングは、サッカー日本代表の応援サイト「project blue」で、ユーザーが投稿した動画に、サッカー解説者のセルジオ越後さんや松木安太郎さんの実況音声を合成できる「実況ジェネレーター」を、11月29日に公開する。

ソニーの動画共有サイト「eyeVioに投稿した動画に、自由なタイミングで実況音声を合成できる。セルジオ越後さんや松木安太郎さんの「いいシュートでしたね」「バックラインが弱い」といった実況計400種類を挿入できる。

project blueは、映像を通じてサッカーの日本代表を応援するサイトで、今年8月開設した。ユーザーに応援メッセージをeyeVioから投稿してもらい、サイトで視聴できるようにしているほか、2010年のサッカーワールドカップのアジア3次予選開催までをカウントダウンできるブログパーツを公開している。

-*- -*-

なんでこんなおもしろいことを思いつける人がいるのだろうwww

セルジオ越後さんってのが

ウケすぎるwww